Überblick in 6 Schritten: Wie werde ich carbon neutral nach ISO 14068-1?

Verpflichtung zur Carbon Neutrality

Zuerst muss die oberste Leitung Ihrer Organisation sich klar zur Carbon Neutrality bekennen. Sie legt dazu eine Verpflichtungserklärung zur Carbon Neutrality fest, dokumentiert diese, setzt sie nachweislich um und sorgt für deren Aufrechterhaltung: Carbon Neutrality wird Chefsache.

Bilanzrahmen und Quantifizieren

Sie entscheiden, ob Sie Ihr ganzes Unternehmen, ein Produkt/Dienstleistung oder Weiteres bilanzieren wollen. Entsprechend sollte der Bilanzierungsstandard als Grundlage zum Bestimmen Ihres Carbon Footprint festgelegt werden (ISO 14064-1 / ISO 14067 / GHG Protocol Corporate bzw. Product Standard).

Anschließend überlegen Sie, für welche Bilanzgrenzen und anhand welcher Wesentlichkeitskriterien Sie Ihre Treibhausgasemissionen erfassen.

Sind die Bilanzgrenzen festgelegt, kann der Carbon Footprint erstellt werden. Verfügen Sie bereits über ein Energie- oder Umweltmanagementsystem nach ISO 50001 oder ISO 14001, können Sie Ihre etablierten Strukturen und Daten auch für die Treibhausgasbilanz nutzen. Schauen Sie dafür gern in unseren Leitfaden vom Energiemanagement zum Klimamanagement.

Carbon Neutrality Management Plan / Klimastrategie

Die durch das Erstellen des Carbon Footprint gewonnenen Informationen können nun verwendet werden, um eine zielorientierte und nachhaltige Klimastrategie zu entwerfen.

- in der Unternehmenspolitik wird eine Treibhausgas-Reduktionsstrategie zum Erreichen von Carbon Neutrality verankert.

- Sie setzen sich messbare mittel- und langfristige Reduktionsziele bezogen auf einen Zeitraum im Vergleich zu einem Basisjahr.

- Konkrete und realistisch durchführbare Maßnahmen sollten erkenntlich sein.

Umsetzen und Erreichen

Ihre Organisation setzt erfolgreich Maßnahmen zur Reduktion der THG-Emissionen um. Hierbei spielt nicht nur die eigene Emissionsreduktion eine Rolle, auch der Entzug von THG-Emissionen in Form von Senken wie Wäldern und Mooren oder durch technische Maßnahmen soll im Rahmen des Hierarchiemodells in die Klimastrategie aufgenommen werden. Zum Zieljahr sollen nur noch Emissionen übrig bleiben, die nicht weiter reduzierbar sind.

Kompensieren und Berichten

Unvermeidbare Treibhausgasemissionen werden durch Investitionen in umweltrelevante Projekte kompensiert, z.B. über internationale Standards wie Gold Standard oder Verified Carbon Standard (VCS). Dabei ist zu beachten, dass Kompensationszertifikate in Ihrer THG-Bilanz nicht als Senke bilanziert werden dürfen. Die ISO 14068-1 stellt hohe Anforderungen an verwendete Kompensationszertifikate.

Unternehmen dürfen ausschließlich Kompensationszertifikate nutzen, deren Vintage (Ausstellungsjahr) zu Beginn des Berichtszeitraums nicht älter als 5 Jahre alt ist. Zudem muss sichergestellt werden, dass eine doppelte Beanspruchung durch den Projektbetreiber und das Gastgeberland ausgeschlossen ist. Zu einer solchen Doppelzählung kann es kommen, wenn Staaten auf dem Weg zur Erreichung ihrer Klimaziele Emissionseinsparungen und -reduktionen auf ein nationales Treibhausgasinventar anrechnen.

Auf Basis des Paris Agreement Artikel 6.4, der in den darauffolgenden Klima¬konferenzen weiterentwickelt wurde, kann eine Doppelzählung der Emissions¬einsparungen und -reduktionen durch Kompensationsprojekte nur ausgeschlossen werden, wenn sog. Corresponding Adjustments (CA) angewendet werden. Diese garantieren, dass die Reduktionen oder Einsparungen nicht schon in den Treibhausgasinventaren der jeweiligen Herkunfts¬länder berücksichtigt wurden.

Der beschriebene Zyklus inklusive Kompensationen wird in einem Bericht zusammengefasst und veröffentlicht.

Verifizieren und Kommunizieren

Durch eine unabhängige Stelle werden Ihre Daten und Berechnungen sowie Ihre Maßnahmen geprüft – anhand von Unterlagen und vor Ort. Sind ggf. identifizierte Mängel nachweislich behoben, erhalten Sie einen Prüfbericht und ein Zertifikat zu Ihrer Carbon Neutrality.

Jetzt können Sie das Erreichte kommunizieren: Veröffentlichen Sie Ihre Bemühungen und Maßnahmen und stärken Sie so das Vertrauen Ihrer Kunden und der Gesellschaft in Ihr Unternehmen.

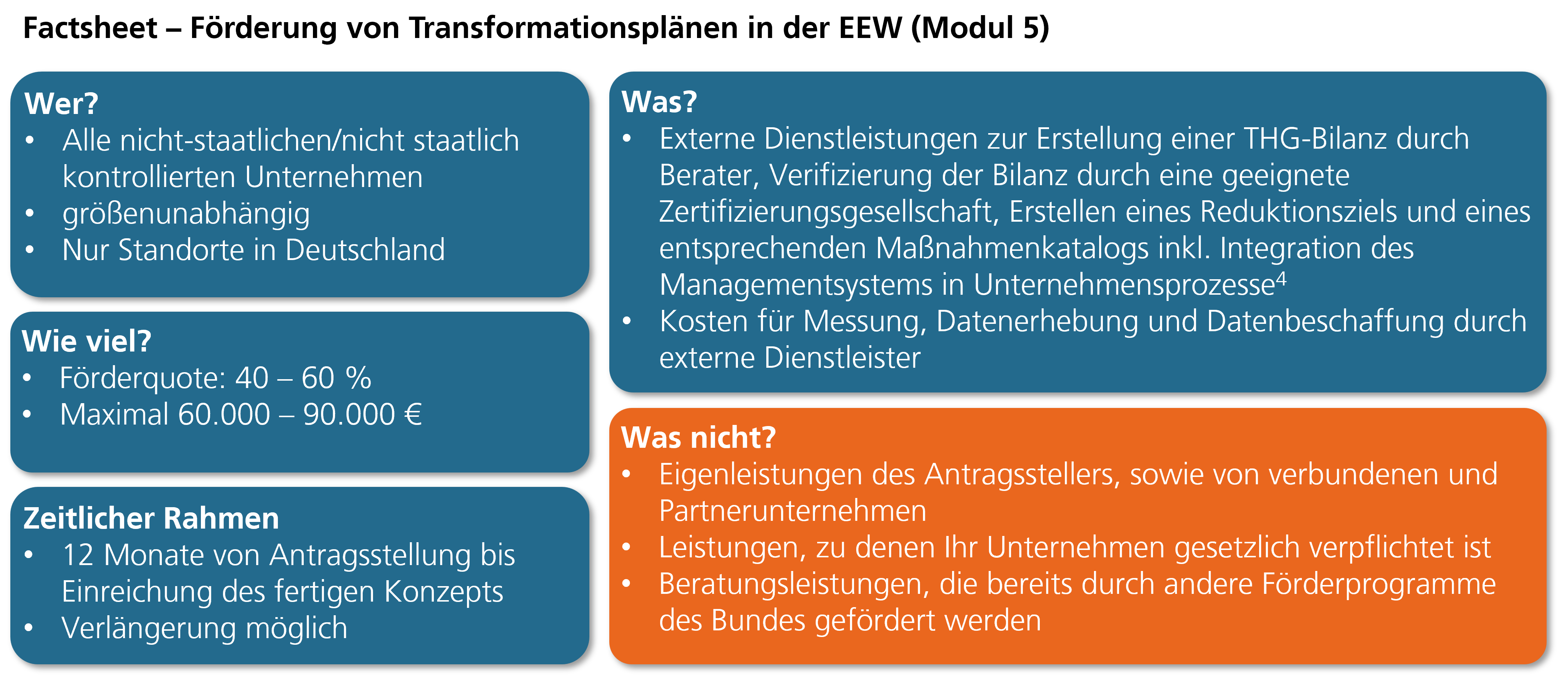

Staatliche Förderung auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität:

Transformationspläne

Das Förderprogramm „Transformationspläne in der EEW“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) setzt eine neue Wegmarke.

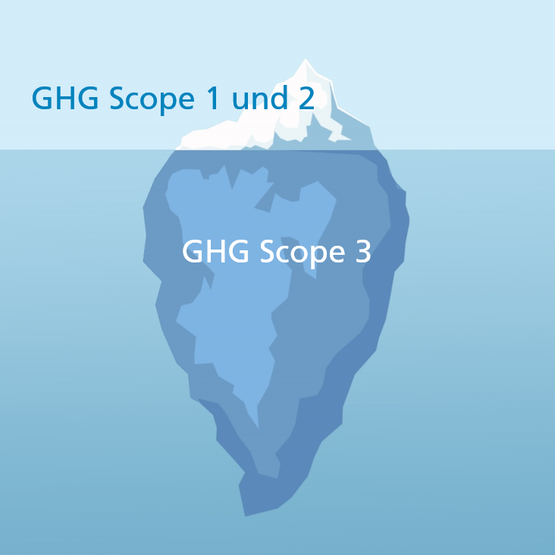

Drei Scopes: Welche Emissionen sollte man einbeziehen?

Scope 1: direkte Emissionen

Treibhausgase, die in der Organisation emittiert werden. Dies geschieht meist durch fossile Brennstoffe (Kohle, Gas, Öl), Kühlmittellecks, chemische Prozesse oder den eigenen Fuhrpark.

Scope 2: indirekte Emissionen

Emissionen, die an anderer Stelle entstehen und über Energien und Betriebsmittel wie Strom, Wärme, Druckluft oder Kühlung importiert werden. Hier können gemittelte Emissionsfaktoren verwendet werden.

Scope 3: Weitere indirekte Emissionen

THG, die außerhalb der Organisationsgrenzen und Scope 2 auftreten. Nach GHG-Protocol gibt es 15 Kategorien, die vor- und nachgelagerte Aspekte wie etwa Dienstreisen, Entsorgung und Transporte umfassen (FAQ).

Drei Typen von Carbon Footprint

Sie setzen sich mit den direkten und indirekten Einflüssen auseinander, die Ihre Arbeit auf die Umwelt hat, und das ist gut! Ob Corporate Carbon Footprint (CCF), Product Carbon Footprint (PCF) oder auch Carbon Footprint für einzelne Projekte: Mit einer funktionierenden Klimastrategie und einer unabhängig verifizierten THG-Bilanz helfen Sie, die Lebensgrundlage für kommende Generationen zu erhalten und Vertrauen zu schaffen.

Corporate Carbon Footprint

Was umfasst der CCF?

Der CO2-Fußabdruck für Unternehmen (CCF) setzt sich zusammen aus den direkten und indirekten Emissionen der gesamten Organisation: direkt im Unternehmen, an einem Standort oder Unternehmensteil.

Direkte Emissionen

Darunter versteht man z.B. die Emissionen des firmeneigenen Kraftwerks oder des Fuhrparks, aber auch durch Industrieprozesse (zum Beispiel Zement- oder Kalkproduktion) verursachte.

Indirekte Emissionen

Indirekte Emissionen außerhalb der Unternehmensgrenzen umfassen etwa Reisen von Mitarbeitern und Kunden sowie Transporte.

Product Carbon Footprint

Was umfasst der PCF?

Der CO2-Fußabdruck für Produkte (PCF) umfasst die Treibhausgase entlang der Wertschöpfungskette einer funktionellen Einheit - wie etwa einer Milchpackung, eines Schokoriegels oder Autos.

Wertschöpfungskette

Die Kette beginnt bei der Rohstoffgewinnung und führt über Produktion und Vertrieb bis zur Nutzung und Verwertung (Recycling).

Emissionen

Relevant sind alle direkten und indirekten THG (3 Scopes) der einzelnen Prozessschritte - einschließlich Vorleistungen wie der Benzinherstellung oder des Milchtransports.

Project Carbon Footprint

Was bedeutet CF für Projekte?

Auf Projektebene werden die direkten Treibhausgase und wesentlichen Einflussfaktoren mit und ohne Einsparmaßnahme ermittelt ("vorher / nachher"). Ein Projekt ist eine Maßnahme, für die die Einsparung berechnet wird.

Was kann das sein?

Es kann sich um technische oder organisatorische Änderungen zur Steigerung der Effizienz handeln, wie z.B. den Austausch einer Pumpe. Auch Kompensationsprojekte in Entwicklungsländern sind möglich.

Methodik

Es gelten die gängigen Kriterien zur THG-Bilanzierung. Kompensationsprojekte müssen strenge Kriterien erfüllen, wie bspw. die der finanziellen Zusätzlichkeit, Permanenz und vermiedenen Doppelzählung.

Häufige Fragen zum Thema Klimaneutralität

Was verursacht die globale Erwärmung?

Der Klimawandel wird durch den Treibhauseffekt herbeigeführt: Treibhausgase in der Erdatmosphäre lassen Sonnenwärme zwar in die Atmosphäre eindringen, behindern jedoch deren Abstrahlung zurück in den Weltraum. Viele dieser Gase sind natürliche Bestandteile der Erdatmosphäre. Durch menschliche Tätigkeit ist jedoch die Konzentration einiger Treibhausgase stark angestiegen. CO2 ist dabei das mengenmäßig am meisten durch menschliche Tätigkeiten erzeugte Treibhausgas: 63% der durch Menschen verursachten Klimaerwärmung wird darauf zurückgeführt.

Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist heute 40% höher als zu Beginn der Industrialisierung. Auch andere Treibhausgase werden in geringeren Mengen emittiert, behindern jedoch die Abstrahlung der Sonnenwärme zurück in das Weltall tausendfach wirksamer als CO2. 19% der vom Menschen verursachten Klimaerwärmung ist auf das Treibhausgas Methan (CH4) zurückzuführen, 6% auf Distickstoffoxid (N2O). Den Rest machen vor allem fluorierte Gase aus. Die Menge der in der Atmosphäre natürlich vorkommenden Treibhausgase erhöht sich enorm, vor allem durch die Nutzung fossiler Brennstoffe, die Abholzung von Regenwäldern und die Viehzucht.

Warum ist der Klimawandel ein ernstes Problem?

Steigende Durchschnittstemperaturen und der sich stetig erhöhende Meeresspiegel sind nur zwei der vielfältigen Auswirkungen des Klimawandels. Er führt zu einer veränderten Klimavariabilität – starke kurzfristige Klimaschwankungen und häufigere Extremwetterereignisse wie Starkregen oder Hitzesommer sind die Folge.

Besonders bedrohliche Risiken sind die verringerte Qualität und Quantität von Trinkwasser und Anbaubedingungen für Grundnahrungsmittel. Auch das veränderte bzw. verlängerte Auftreten biologischer Allergene (z.B. Pollen) und das gehäufte Auftreten sogenannter Vektoren (Krankheitsüberträger wie Zecken oder Stechmücken) gibt Anlass zur Sorge. Die Verschiebung der Zeiträume, in denen Pflanzen wachsen, blühen und Früchte tragen hat zudem Einfluss auf die landwirtschaftliche Produktion.

Auch Wirtschaft und Verkehr werden beeinträchtigt: Straßen und Schienen werden von Starkregen unterspült und leiden unter hohen Temperaturen, Binnenwasserstraßen leiden unter Hoch- oder Niedrigwasser. Zudem beziehen viele Kraftwerke ihr Kühlwasser aus Flüssen und speisen es erwärmt wieder ein: Ist das Flusswasser zu warm oder durch Sommerhitze stark dezimiert, müssen Kraftwerke im Notfall abgeschaltet werden.

Was bedeutet Klimaneutralität? Was ist der Unterschied zwischen CO2-neutral und klimaneutral?

Klimaneutralität ist der Gleichgewichtszustand zwischen der Emission von Kohlenstoff und dessen Aufnahme aus der Atmosphäre in sog. Kohlenstoffsenken. Das bedeutet, Klimaneutralität ist erreicht, wenn keine Treibhausgase emittiert werden, die über jene hinausgehen, die durch die Natur oder sonstige Senken aufgenommen werden können.

Neben Treibhausgasen spielen jedoch auch weitere Indikatoren für die Erderwärmung eine Rolle, etwa die Verunreinigung von Böden und Gewässern, der Rohstoffverbrauch und die Biodiversität. Das Betrachten aller Umweltauswirkungen ist für das Klima unabdingbar, jedoch sehr komplex und mit großem Aufwand verbunden.Klimaneutralität ist der Gleichgewichtszustand zwischen der Emission von Kohlenstoff und dessen Aufnahme aus der Atmosphäre in sog. Kohlenstoffsenken. Das bedeutet, Klimaneutralität ist erreicht, wenn keine Treibhausgase emittiert werden, die über jene hinausgehen, die durch die Natur oder sonstige Senken aufgenommen werden können.

Neben Treibhausgasen spielen jedoch auch weitere Indikatoren für die Erderwärmung eine Rolle, etwa die Verunreinigung von Böden und Gewässern, der Rohstoffverbrauch und die Biodiversität. Das Betrachten aller Umweltauswirkungen ist für das Klima unabdingbar, jedoch sehr komplex und mit großem Aufwand verbunden.

Deshalb liegt, konform zur Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, der Fokus zunächst auf dem ersten Schritt zur Klimaneutralität: den Treibhausgasen (CO2-Neutralität). Die Ende 2023 veröffentlichte Norm ISO 14068-1:2023-11 nennt diesen Zustand, an dem alle nicht vermeidbaren Emissionen kompensiert werden, also wenn THG-Emissionen und THG-Entzug sich die Waage halten, „Carbon Neutral“. Da die Norm noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde, nennen auch wir es derweil Carbon Neutral.

Wie viel ist eine Tonne CO2?

Der Carbon Footprint wird über die Menge an CO2e in Tonnen angegeben. Wie kann man sich aber eine Tonne CO2 vorstellen? Hier ein paar Beispiele:

- 9500 km mit einem Auto fahren

- eine durchschnittliche Wohnung für 2 Monate beheizen

- eine Flugreise für eine Person von Brüssel nach Marrakesch (~ 2350 km)

- Die Menge an CO2 die eine Buche in etwa 80 Jahren Wachstum bindet

- Das Volumen eines Würfels aus einer gasförmigen Tonne CO2 hätte unter Normalbedingungen eine Kantenlänge von acht Metern

Was ist das Global Warming Potential (GWP) und was sagen CO2-Äquivalente (CO2e) aus?

Bei der Erstellung von Treibhausgasbilanzen (Carbon Footprints) werden, wie der Name schon andeutet, nicht nur Kohlenstoffdioxid, sondern auch weitere klimaschädliche Gase (Treibhausgase) betrachtet. Diese klimarelevanten Gase wurden im Kyoto-Protokoll definiert und jährlich über das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bewertet.

Neben CO2 werden beispielsweise Gase wie Methan (CH4), das hauptsächlich durch Landwirtschaft und Gasleckagen freigesetzt wird mit bilanziert. Ebenso dazu gehören verschiedene Kühlmittel, Lachgas (N2O) aus Düngemitteln und der chemischen Industrie und Schwefelhexafluorid (SF6), das als Isoliergas in der Hochspannungstechnik Verwendung findet.

All diese zusätzlichen Gase haben einen großenteils deutlich stärkeren Einfluss auf das Klima als CO2. Um die Relevanz der Gase anschaulicher vergleichen zu können wurde das sogenannte „Global Warming Potential“ (GWP) definiert.

Das GWP von Methan hat, bezogen auf die Wirkung über 100 Jahre, den Wert 28. Das bedeutet, dass die Auswirkung auf das Klima von 1 t Methan genauso schädlich ist wie die von 28 t CO2. Insbesondere teilhalogenierte oder perfluorierte Kohlenwasserstoffe haben oft vierstellige GWP Werte. Die Skala geht bis zu SF6 mit einem GWP von 23.500.

Um Carbon Footprints vergleichbar darstellen zu können, wird daher die gesamte Menge an Treibhausgasemissionen neben der Aufteilung in die einzelnen Gase auch in sogenannten CO2-Äquivalenten (CO2e) angegeben. Dabei werden nicht-CO2-Treibhausgase über ihr GWP in CO2e umgerechnet.

Ein Beispiel verdeutlicht dies:

Hätte ein Unternehmen eine Emissionsmenge von jährlich 100 t CO2 und 1 t CH4 betrüge der Carbon Footprint des Unternehmens 128 t CO2e.

Welche Branchen sind besonders betroffen?

Die Verantwortung für den Umweltschutz betrifft alle Branchen. Eine besondere Rolle kommt dabei jedoch emissions¬intensiven Branchen zu, wie z.B. der Energieerzeugung oder der Schwerindustrie (Stahl, Aluminium, etc.), zu denen bereits konkrete Maßnahmen im Klimapaket definiert wurden. Ebenfalls im Fokus stehen Unternehmen, deren Produkte direkt an die Endverbraucher geliefert werden (B2C), also etwa Lebensmittel- oder Automobilhersteller sowie die öffentliche Hand. Besonders die Lebensmittelbranche und der Handel kommen am Thema der Treibhausgasbilanzierung und Klimaneutralität nicht mehr vorbei.

Im Bereich B2B spielt Klimaneutralität für die Auftragsvergabe eine immer größere Rolle, im Bereich B2C kann sie das öffentliche Image, Absatzzahlen und damit Marktanteile beeinflussen. Als betroffene Unternehmen finden Sie hier nähere Informationen.